導入事例

ブックオフコーポレーション株式会社様

「GRATICA」導入事例

「モノの価値」をつなぎ、「人の想い」をつなぐ。ブックオフの挑戦

ブックオフコーポレーション株式会社

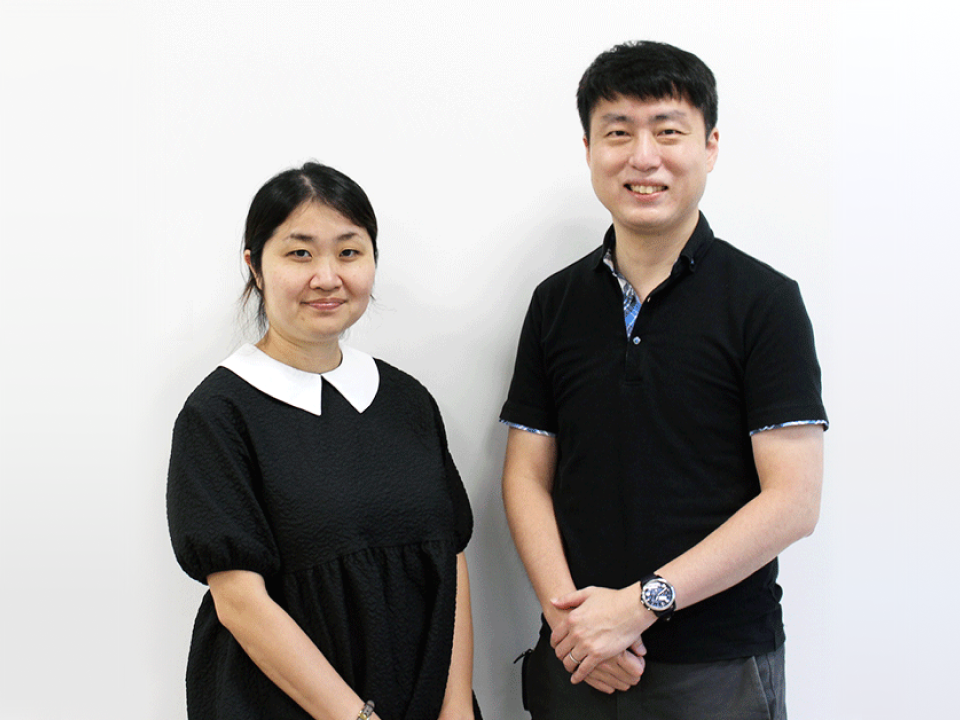

(右)カスタマーコミュニケーション部 部長 菊谷一郎さん

(左)CS人財グループ 宮代里奈さん

ブックオフは、1990年の創業以来、誰もが気軽に立ち寄れるリユース店舗として、全国にその存在を広げてきました。

現在では、直営店とフランチャイズを合わせてグループで国内外846店舗を展開し、国内ブックオフチェーンの年間利用者数は約8,600万人にのぼります。(2025年5月期時点)

そんな身近にあるブックオフですが、企業理念や、働く人たちの思いに触れる機会は、案外少ないのかもしれません。

今回は、カスタマーコミュニケーション部 部長・菊谷一郎さん、CS人財グループ・宮代里奈さんへのインタビューを通じて、その魅力を探ります。

課題

- 感謝文化醸成の仕組みがほしかった

- 多忙な現場でも、支えてくれた仲間に気持ちを届けたかった

- 頑張りや気配りが見えづらく、“言葉による承認”が不足していた

成果

- 感謝の習慣化:「ありがとうを言わずに退勤するのがモヤモヤする」状態に変化

- 安心感と承認の両立:新人の不安解消/ベテランのモチベーション維持に効果(組織の心理的安全性が向上)

これからの展開

- 評価制度との連動:感謝のやりとりを表彰・人事評価へつなげる仕組みづくり

- 文化としての定着:部署や世代を越えた“感謝の循環”を自然な行動に

- 人的資本経営の深化:GRATICA活用データを、育成・定着の指標として展開

人を育てる企業文化〜「物心両面の幸福の追求」を経営理念に掲げて

| 経営理念 | 事業活動を通じての社会への貢献 全従業員の物心両面の幸福の追求 |

|---|---|

| ミッション | 多くの人に楽しく豊かな生活を提供する |

| ビジョン |

|

まずは経営理念とビジョンについて、菊谷さんにお話を伺ってみました。

ーー「社会貢献」や「物心両面の幸福」といった理念には、どのような意味が込められており、現場ではどのように実践されていますか?

菊谷さん:

私たちが考える「社会貢献」とは、特別なことではなく、日々の暮らしの中で「ブックオフが近くにあってよかった」と思っていただける存在になることです。誰もが気軽に、安心して訪れることができる店舗を全国に展開すること自体が、「社会」とのつながりであり、価値の提供だと捉えています。

そして、「物心両面の幸福」のうち、“物”は給与や福利厚生といった制度面、“心”は仕事のやりがいや「誰かの役に立てた」という実感を指します。

ブックオフではこの「心の充足」を特に重視しており、実際にお客様や仲間からの「ありがとう」が、その実感につながり、大きなモチベーションとなっている場面をよく目にします。

ーー理念は制度や組織文化にも反映されているのでしょうか?

菊谷さん:

「物心両面の幸福」のうち「心の充足」を重視する考え方のもと、評価制度では成果だけでなく、その過程や周囲との協働といった「プロセス」も評価対象としています。

目標の達成度に加えて、取り組み方や姿勢など定性的な面も正当に評価されるよう工夫しており、社員一人ひとりが納得感を持って働ける仕組みづくりを目指しています。

ーー企業ビジョンの実現に向けた具体的な取り組みを教えて下さい?

菊谷さん:

ビジョンとして掲げる「リユースのリーディングカンパニー」への歩みの中で、私たちが重視しているのは「体験設計」です。

単にモノを売る・買うだけではなく、お客様に「気持ちよく手放せた」と感じていただくために、手放し方の選択肢を広げ、サービスを進化させ続けています。リユースが日常に自然と根づくよう、お客様に“ブックオフならではの体験”を届けることを意識しています。

【POINT】

ブックオフでは、「物心両面の幸福」の実現に向け、給与や福利厚生といった“物”の支援と、やりがいや成長の実感といった“心”の充足の両面を重視しています。

成果だけでなくプロセスや姿勢も評価し、若手にも挑戦の機会を与えることで、社員の意欲を引き出す制度として定着してきました。

こうした理念に基づく制度は、「リユースのリーディングカンパニー」というビジョンを支える土台となっています。

次章では、その挑戦がいかにサービスとして形になっているのか、ブックオフの進化に迫ります。

ブックオフの魅力〜業界をけん引するリユースモデルの進化

ブックオフは、本を中心にリユースサービスを提供するだけでなく、「リユース」を暮らしの自然な選択肢として根づかせることにも注力してきました。

では、なぜブックオフは“信頼できるリユースの選択肢”として、多くの人に支持されているのでしょうか。

サービスや事業展開の工夫から、その魅力に迫ります。

ーー他社にはないブックオフの強みと、お客様に選ばれ続ける理由をどのようにお考えですか?

菊谷さん:

大きく二つあります。一つは、「誰でも安心して利用できる店舗づくり」を重視してきたことです。その考え方を軸に、手放すモノやお客様の価値観に応じた選択肢を提供できるよう、多様なブランド展開を進めてきました。たとえば、百貨店などで展開する「hugall(ハグオール)」や、ジュエリー専門店「aidect(アイデクト)」は、より丁寧な接客や査定を通じて、大切なモノを“きちんと手放す”体験を提供しています。

もう一つは海外展開です。マレーシアやカザフスタンなどへの輸出を通じ、日本の「モノを大切にする文化」を海外にも発信しています。

また、国内では、価格がつかない品も含め、すべて引き取る仕組みを整えています。

他社では処分を断られたり費用がかかることもありますが、ブックオフでは持ち帰ることなく、気持ちよく手放せる体験を大切にしています。

この姿勢こそが、お客様との信頼につながっているのだと感じています。

ーー今後の事業展開と、それを支える考え方について教えてください。

菊谷さん:

今後は、より多様な「リユース体験」を提供していきたいと考えています。たとえば、「思い出の品を丁寧に扱ってほしい」「価値を正しく見てほしい」といった声に応えるようなプレミアムサービスの展開も、その一環です。

一方で、「リユースは面倒」「どこに持っていけばいいか分からない」と感じている方も多くいます。だからこそ私たちは、実店舗に加えて宅配買取やアプリ受付など、誰もが使いやすい“手放し方”を選べる仕組みづくりを進めています。

また、国内店舗で販売機会に恵まれなかった商品をマレーシアやカザフスタンで販売する「Jalan Jalan Japan(ジャラン・ジャラン・ジャパン)」をはじめ、海外展開の視点も取り入れながら、リユースをもっと身近で自然な選択肢にしていきたいと考えています。

【POINT】

ブックオフは、「手放しやすく、使いやすい」体験を追求しながら、「リユース」の価値を国内外に届ける取り組みを進めています。

価格がつかない品も引き取り、ワンストップで気持ちよく手放せる仕組みを整えた国内体制に加え、日本の「モノを大切にする文化」を伝える海外展開にも力を注いでいます。

こうした取り組みは、「リユース」をより豊かな体験へと磨き上げ、ブックオフが掲げる「リユースのリーディングカンパニー」というビジョンの実現に向けた着実な歩みとなっていることが、インタビューからも伝わってきました。

次章では、その取り組みを支える人材面のビジョン「安心して成長できる職場」に注目し、ブックオフの企業文化と“育てる力”に迫ります。

企業文化と人づくり〜現場で根づく「感謝」と「挑戦」

制度や仕組みだけでは、組織の風土は育ちません。

社員一人ひとりがどのようにお互いを支え合い、やる気を育てているのか──

ブックオフが大切にしている「人づくりの文化」を、伺ってみました。

ーー人材育成や成長支援において、現場で大切にされていることは何でしょうか?

菊谷さん:

私たちは、一人ひとりが当事者意識を持ち、自らの成長に向き合う姿勢を大切にしています。行動指針でも「知力×人間力×行動力」を重視しており、特に「自分の働き方の中で伸ばせることを見つけて取り組む姿勢」を評価しています。

ーー評価制度の運用と現場での受け止め方について教えてください。

宮代さん

評価について、現場では納得感を持って働けている人が多いと感じています。

たとえば、成果だけでなく、できるようになったことや考え方の変化といった「プロセス」も丁寧に評価されており、それが「自分の成長がきちんと認められている」という実感につながっているようです。

アルバイトスタッフにおいても、キャリアのステップが明確に示されていることで、今の頑張りが将来につながるという手応えを持って働いている様子が見受けられます。

菊谷さん:

実際、若いうちから店長などの役職を任されている社員もいて、現場でその成長ぶりを目にすることがあります。責任ある立場を任されたことで、自分の意思で動こうとする姿勢が育ち、たとえ失敗しても再チャレンジしようとする姿が見られるんです。

そうした様子を見るたびに、制度に込められた「挑戦を支える」という思想が、現場でもきちんと根づいているのを感じます。

ーー社員の働きがいや納得感を生むために、どのような工夫をされていますか?

宮代さん

ワークライフバランスの支援や自己啓発の制度も整っていて、新人研修では「この会社、居心地がいいな」と思ってもらえる雰囲気づくりを心がけています。

また、感謝の気持ちを言葉で伝えることも大切にしていて、「ありがとう」と自然に交わされるやりとりが、現場にしっかり根づいています。

誰かの役に立っている実感や、自分の成長を感じられる機会をしっかり提供することが、働く意欲や安心感につながっているのだと思います。

【POINT】

ブックオフでは、社員一人ひとりが当事者意識を持ち、挑戦し続けられるような評価と育成の仕組みが整えられています。

成果だけでなく「プロセス」や姿勢を丁寧に評価し、若手にも責任あるポジションを任せることで、成長を実感できる環境が現場に根づいていました。

また、「ありがとう」を自然に伝え合う文化が、感謝や承認を日常の中に定着させ、働きがいや安心感を支えている様子もうかがえます。

こうした「挑戦」と「感謝」が支え合う職場の姿勢は、「人的資本経営」が求められる今の時代において、その実践例として大きな示唆を与えてくれます。

「人づくりの文化」の実践が、インタビューを通じてよく伝わってきました。

次章では、“感謝が自然に交わる職場”を目指して導入されたサンクスカードサービス「GRATICA」に注目します。どのような課題意識から始まり、どのように現場に根づいていったのか、その背景と工夫をお聞きしました。

GRATICA導入の背景と効果〜感謝を自然に交わせる職場づくりの挑戦

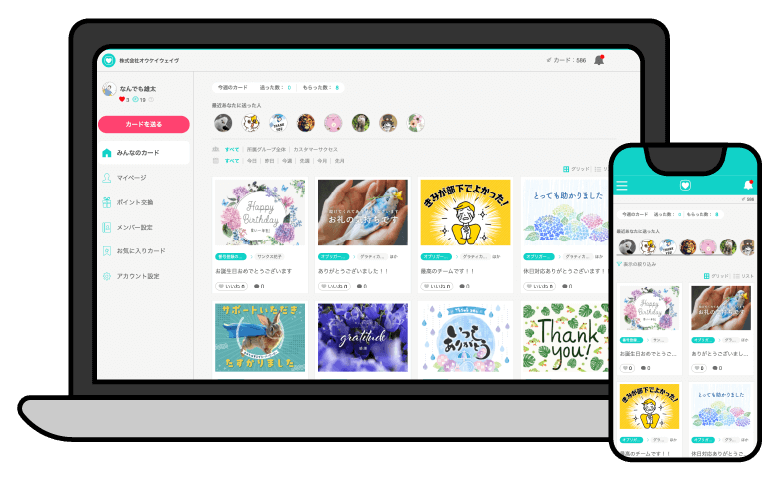

「GRATICA」は、オンラインストアのお客様対応を担うカスタマーコミュニケーション部に導入されました。

応対オペレーターの「育成」や「定着支援」にも取り組む同部門では、どんな課題があり、なぜ導入が必要とされたのか、CS人財グループの宮代里奈さんに伺いました。

ーー導入のきっかけや、具体的な取り組み内容を教えてください。

宮代さん

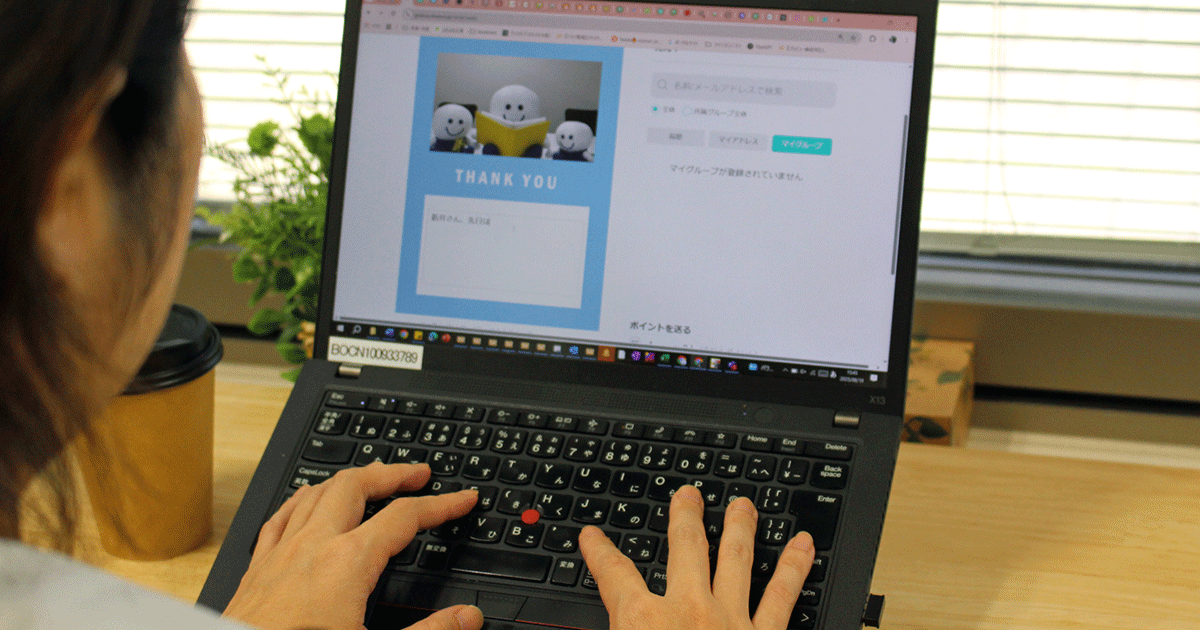

カスタマーサポートの現場では、応対に集中していると感謝を伝えたい相手が電話対応中だったり、上席対応をしてくれた先輩にその場でお礼を言えなかったりと、「伝えたくても伝えられない」というもどかしさがありました。

「GRATICA」は、直接顔を合わせる機会が少ないなかでも、タイムリーに感謝を伝えられる仕組みとして導入しました。

また、ポイントを寄付に使えたり、抽選でプレゼントに交換できたりする仕組みも、利用する社員にとって前向きな動機づけになると考えました。

導入初期は、新人研修の中で「今日は研修担当にありがとうを送ってみよう」といった形で活用を促進しました。贈られた側の先輩も「自分も送りたい」と自然に思えるようになり、感謝のやりとりが徐々に広がっていきました。

ーー導入によって、現場にはどのような変化がありましたか?

宮代さん

スタッフから「ありがとうを言わずに退勤するのがモヤモヤする」といった声が聞かれるようになり、感謝が日常に自然と溶け込むようになったと感じています。

カードを受け取ったメンバーが「モチベーションが上がった」「先輩からのメッセージに安心した」と語る場面もあり、行動が認められた実感につながっているように思います。

先輩・後輩の垣根を越え、別部署とのやりとりも増え、つながりが広がっています。

菊谷さん:

最近はお客様からの感謝の声も「GRATICA」で共有するようになり、社内外からの「ありがとう」がチームに届くようになりました。

「GRATICA」は、感謝の文化を無理なく根づかせる大切な仕組みになっていると感じます。

【POINT】

「GRATICA」の導入によって、感謝を伝えることが日常の一部となり、スタッフからは「ありがとうを言わずに退勤するのがモヤモヤする」といった声も聞かれるようになりました。

感謝の言葉を受け取ったことで「モチベーションが上がった」「先輩から認められたことで安心できた」といった反応も見られ、行動が認められたという実感につながっていることがうかがえます。

こうした感謝の可視化は、心理的安全性の向上にもつながる取り組みであり、「人的資本経営」が重視される今、“感謝の行動”を可視化し、定着させる仕組みとして「GRATICA」は非常に有効な選択肢のひとつではないでしょうか。

今後の展望〜広がり・制度化・理想の組織像へ

「感謝を伝え合う文化」は、「GRATICA」の活用によって着実に根づきつつあります。

しかし、ブックオフが目指しているのは、その先です。

“感謝をもっと自然に、もっと広く”。そんな思いから、今、新たな取り組みが動き始めています。

ーー今後、社内施策として目指していることや、理想とする組織像について教えてください。

宮代さん

「GRATICA」を通じて積極的に感謝を伝えているメンバーを、きちんと評価し、後押しする仕組みとして、表彰制度の導入を検討しています。

すでに活用が定着してきたメンバーも多く、「誰かに感謝を伝えたい」「自分もカードを送りたくなった」といった声が広がってきています。

こうした流れを一過性のものにせず、日常の中に根づかせていくには、継続的に関心を高める仕組みが必要だと感じています。

菊谷さん:

今後は、部署や店舗といった垣根を越えて、感謝のやりとりが当たり前に交わされる職場を目指していきたいと考えています。

「GRATICA」が“制度”ではなく、“文化”として自然に根づくように。

一人ひとりが「ありがとう」の言葉を通じて「自分は誰かの力になれている」と実感できる。

そんな感謝と承認が循環する環境こそ、私たちが思い描く理想の組織像です。

【POINT】

「部署や世代を越えて感謝のやりとりが広がる今、ブックオフでは『文化を持続可能にするための仕組みづくり』にも力を入れ始めています。

表彰制度の検討をはじめ、部門横断の感謝の交流を日常化させる工夫を通じて、「GRATICA」を“制度”から“文化”へと昇華させる動きが進んでいます。

一人ひとりの想いや行動が認められ、自然に「ありがとう」が行き交う環境こそが、理想とする組織の姿。そんな確かな歩みが、インタビューを通じて伝わってきました。

さいごに

今回の取材を通して見えてきたのは、制度や仕組みの導入にとどまらず、それを“文化”として根づかせていこうとするブックオフの真摯な姿勢でした。

「GRATICA」を通じて育まれる感謝の文化は、“人づくり”を軸にした組織運営のひとつの在り方として、人的資本経営が重視される今、多くの企業にとっても学びのヒントになるのではないでしょうか。

デジタルサンクスカードサービス